TIMES JAKARTA, JAKARTA – Dalam sistem demokrasi, kata-kata pejabat publik adalah instrumen kekuasaan yang tak kalah penting dibanding kebijakan. Komunikasi mereka bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan juga membangun legitimasi, menumbuhkan kepercayaan, serta menjaga hubungan antara negara dan rakyat.

Namun, yang terjadi belakangan ini justru sebaliknya. Komunikasi elit lebih sering melahirkan blunder ketimbang kejelasan, memperburuk persepsi publik alih-alih meredam keresahan.

Deretan kasus dalam dua pekan terakhir menjadi bukti betapa rapuhnya komunikasi elit. Dimulai dari isu gaji guru yang menyeret nama Menteri Keuangan. Meskipun Kemenkeu sudah mengklarifikasi bahwa kabar itu hoaks, narasi yang telanjur menyebar lebih dulu membentuk opini publik. Klarifikasi yang datang belakangan justru dipersepsi sebagai bentuk defensif, bukan solusi.

Tak lama berselang, muncul isu kenaikan gaji DPR. Secara substansi, pembahasan kesejahteraan pejabat memang bagian dari fungsi kelembagaan. Namun, cara penyampaiannya menimbulkan kesan ketidakpekaan. Publik yang sedang bergulat dengan harga kebutuhan pokok merasa ditinggalkan.

Timing yang buruk menambah luka: wacana kenaikan gaji bersanding dengan viralnya video anggota DPR berjoget. Meski aktivitas tersebut dilakukan di luar forum resmi, publik tetap menilainya tidak etis. Dalam era digital, kesan visual jauh lebih kuat daripada penjelasan formal.

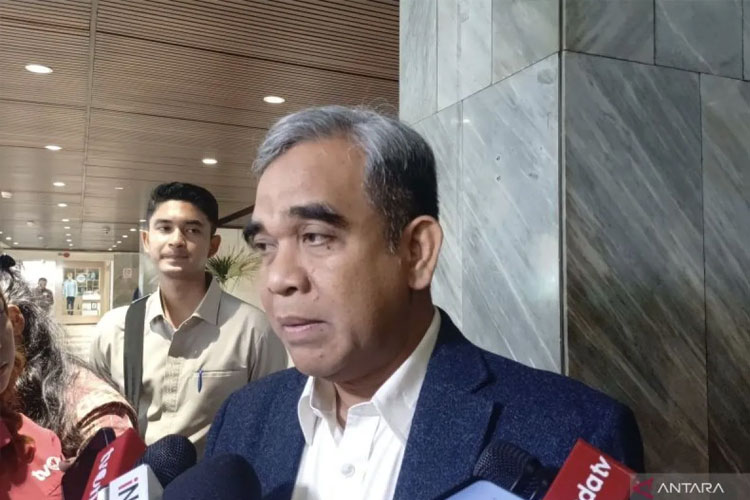

Kegaduhan lain muncul dari Safaruddin di Komisi III DPR yang meminta calon hakim Mahkamah Konstitusi untuk “jangan hantam DPR.” Ungkapan tersebut dianggap publik sebagai bentuk defensif berlebihan, seakan DPR enggan menerima kritik.

Adies Kadir juga sempat disorot: meskipun data yang disampaikannya faktual, cara komunikasinya justru terlihat defensif, sehingga publik lebih menyoroti gaya daripada isi. Ditambah lagi, usulan gerbong smoking area di kereta yang dinilai tidak relevan dengan prioritas masyarakat luas.

Tak kalah unik, komentar politik dari publik figur seperti Nafa Urbach juga sempat menjadi sorotan. Alih-alih memperjelas diskursus, kehadiran figur non-politisi justru menambah “noise” yang memperkeruh ruang komunikasi publik.

Semua contoh ini memperlihatkan pola berulang: blunder komunikasi bukan insiden sesaat, melainkan refleksi lemahnya strategi komunikasi elit.

Dimensi Teori Komunikasi Krisis

Fenomena di atas dapat dibaca melalui lensa teori komunikasi. Shannon dan Weaver (1949) menyebut adanya noise yang membuat pesan tidak sampai utuh kepada penerima.

Dalam kasus elit politik, noise hadir dalam bentuk pilihan kata yang tidak sensitif, gestur yang salah konteks, atau waktu penyampaian yang keliru.

Sementara itu, Situational Crisis Communication Theory (SCCT) (Coombs, 2007) menjelaskan bahwa reputasi lembaga publik sangat ditentukan oleh cara merespons krisis. Respons yang defensif, tertutup, atau minim empati hanya memperburuk persepsi.

Pola komunikasi elit kita sering kali reaktif, baru hadir setelah isu meluas di ruang publik. Padahal, dalam lanskap digital, satu jam keterlambatan bisa berarti hilangnya kendali narasi.

Dengan kata lain, blunder komunikasi elit di Indonesia bukan sekadar salah ucap, melainkan cerminan kegagalan dalam mengelola krisis komunikasi sesuai teori yang mapan.

Persepsi Publik di Era Digital

Di era digital, persepsi publik tidak lagi dibentuk oleh konferensi pers panjang atau dokumen resmi, melainkan oleh clipper atau potongan video singkat yang viral di TikTok, Instagram Reels, atau X (Twitter). Sebuah klip berdurasi 15 detik yang diberi caption tertentu bisa jauh lebih menentukan persepsi publik dibanding penjelasan teknis yang lengkap.

Kasus DPR berjoget menjadi contoh nyata. Potongan video pendek sudah cukup membentuk opini: “wakil rakyat bersenang-senang di tengah rakyat susah.” Konteks penuh acara itu menjadi tidak relevan.

Begitu pula pernyataan Safaruddin atau Adies Kadir, yang ketika dipotong dan diviralkan, menegaskan kesan defensif yang jauh lebih kuat daripada substansi.

Fenomena clipper menjadikan komunikasi publik pejabat serba riskan. Setiap kata, ekspresi, atau gerakan bisa dipenggal, diberi framing, lalu menyebar tanpa kontrol.

Di titik ini, pejabat publik tidak lagi sekadar berhadapan dengan media konvensional, melainkan dengan jutaan pengguna media sosial yang menjadi produsen sekaligus distributor narasi.

Reorientasi Strategi Komunikasi Publik

Untuk keluar dari jebakan blunder berulang, diperlukan reorientasi komunikasi publik yang lebih strategis.

Pertama, komunikasi harus berbasis empati. Publik tidak hanya menunggu data, tetapi juga pengakuan atas keresahan mereka. Ucapan yang mengakui kesulitan rakyat sering kali lebih kuat daripada paparan angka yang kaku.

Kedua, komunikasi perlu bersifat proaktif, bukan sekadar reaktif. Klarifikasi yang terlambat hanya akan mempertegas stigma negatif. Narasi harus dibangun sejak awal, bukan setelah api kebakaran sudah membesar.

Ketiga, pejabat publik harus memahami logika komunikasi digital. Pesan harus sederhana, tidak multitafsir, dan sadar akan kemungkinan dipotong dalam format clipper. Hal ini membutuhkan keterampilan retorika sekaligus kesadaran media.

Keempat, negara perlu berinvestasi dalam literasi komunikasi publik. Tidak semua pejabat yang ahli secara teknis otomatis piawai berkomunikasi.

Pelatihan komunikasi seharusnya menjadi standar, bukan tambahan, agar pejabat tidak hanya pandai merumuskan kebijakan, tetapi juga piawai menyampaikannya.

Legitimasi Politik di Persimpangan

Krisis komunikasi elit tidak boleh dianggap remeh. Ia bukan sekadar soal gaya bahasa, melainkan persoalan legitimasi politik. Demokrasi modern bertumpu pada kepercayaan publik.

Jika komunikasi elit terus dipenuhi blunder, publik bisa kehilangan rasa percaya, bukan hanya pada pejabat, tetapi juga pada institusi demokrasi itu sendiri.

Dalam kondisi ini, legitimasi politik Indonesia berada di persimpangan. Jika pola lama dibiarkan, jarak antara rakyat dan elit akan semakin melebar. Namun, jika komunikasi publik diarahkan ulang : lebih empatik, proaktif, dan adaptif terhadap ekosistem digital, maka ruang kepercayaan dapat dipulihkan.

Komunikasi yang jernih, hati-hati, dan berbasis empati bukanlah tambahan kosmetik politik, melainkan fondasi utama agar negara tetap terhubung dengan rakyatnya.

***

*) Oleh : Fatlurrahman, Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi FISIPOL UGM, Peneliti Academic and Social Studies (ACCESS), dan Founder Madura Bestari.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________

**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

| Pewarta | : Hainor Rahman |

| Editor | : Hainorrahman |