TIMES JAKARTA, MALANG – Simbol status sosial biasanya dilihat dari gelar, jabatan, dan kekayaan yang dimiliki. Namun siapa sangka, dalam masyarakat Jawa Kuno, makanan ternyata juga jadi simbol status sosial.

Dulu, budaya masyarakat Jawa Kuno yang berlatar belakang agama Hindu, sistem lapisan masyarakat atau strata sosial masih berlaku. Perbedaan status sosial saat itu berkaitan erat dengan hak-hak dan pekerjaan seseeorang.

Ahmad Kholdun Ibnu Sholah (2021) mengungkap, saat itu dalam hal kepemilikan harta, semakin besar harta yang dimiliki seseorang, maka semakin tinggi status sosialnya. Pejabat pemerintahan seperti raja, pegawai kerajaan, dan lain-lain menjadi simbol status sosial tertinggi saat itu.

Sementara, ada juga orang yang memiliki kedudukan atau jabatan tinggi lainnya. Salah satunya adalah jabatan sebagai Kepala Sima. Istilah Sima saat itu berkaitan dengan bangunan keagamaan. Orang yang punya jabatan Kepala Sima, dia berhak mengatur tata kelola bangunan keagamaan itu, pajak dan denda di wilayah sekitar Sima dan penanggung jawab ritual keagamaan, baik berupa kegiatan pemujaan dan persembahan di bangunan keagamaan.

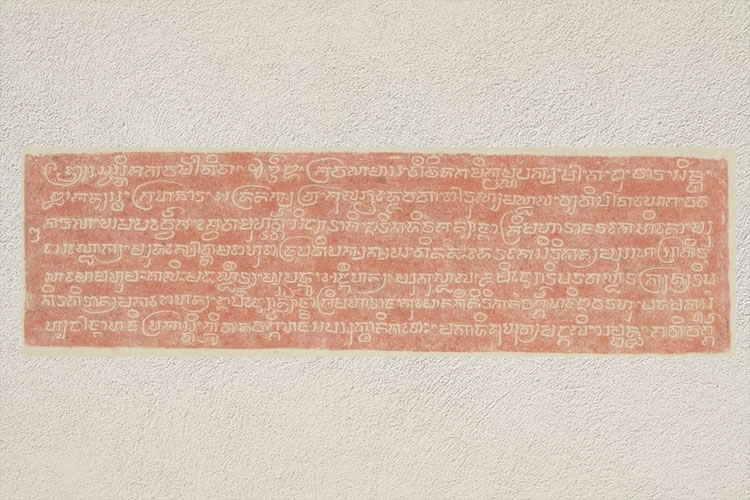

Dalam Prasasti Taji (823 S) misalnya. Disebutkan saat pesta penetapan Kepala Sima, disajikan sejumlah makanan. Dalam prasasti yang ditemukan di Dukuh Taji, Desa Gelanglor, Sukorejo, Ponorogo pada tahun 1868 itu, pesta berlangsung pada 823 Saka atau 901 Masehi. Prasasti yang terdiri dari tujuh lempeng tembaga itu mencatat makanan yang disajikan dalam pesta. Ada macam-macam nasi yang dihidangkan: skul matiman, skul dinyun dan skul liwet. Sementara lauknya adalah ikan asin, udang dan telur. Sayurnya berisi daging kerbau dan daging kambing disertai macam-macam kuluban atau ulam.

Dalam catatan Prasasti Waharu IV (931 M), disebutkan lebih spesifik lagi. Dalam upacara penetapan wilayah Sima, makanan yang disajikan tidak untuk dikonsumsi umum. Makanan itu digunakan sebagai simbol status sosial berkaitan dengan hak istimewa yang diberikan kepada Kepala Sima yang baru diangkat. “...wnaṅ amaṅana rājamaṅśa. badawaŋ. baniŋ. wdus guntiŋ. karuŋ puliḥ. karuŋ mati riŋ gantuṅan. asu tugĕl. taluwah…”, demikian catatan itu.

Penggalan isi Prasasti Waharu IV tersebut, menjelaskan bahwa Kepala Sima berhak menyantap makanan khusus yang dimakan raja (rajamansa) yakni kura-kura, penyu, kambing kendit, babi hutan, anjing yang dikebiri, dan jenis binatang piaraan.

“Dalam sejumlah prasasti, makanan itu disebutkan sebagai hidangan yang sifatnya formal untuk pejabat-pejabat istilahnya,” ujar Abimardha saat bicara dalam sesi diskusi "Santap Ingatan: Memori Pangan dalam Naskah Kuno Nusantara" dalam acara #FestivalSastraKotaMalang di Lahan Sastra, Critasena Coffee, Jalan Kahuripan No.01, Klojen, Kota Malang, beberapa saat lalu.

Hak istimewa untuk menyantap sajian makanan tertentu bukan semata karena mampu atau kaya. Tetapi sangat berkaitan dengan izin raja untuk mendapatkan hak-hak tertentu sesuai dengan kedudukan yang tela diberikan oleh raja.

Dapat dikatakan, secara fungsional, dalam budaya masyarakat Jawa Kuno, makanan juga digunakan sebagai simbol status seseorang atas jabatan yang dimilikinya daripada kebutuhan konsumsi dan nutrisi pada umumnya.

Sumber: Artikel "Makanan Sebagai Simbol Status Sosial pada Masa Jawa Kuno", Ahmad Kholdun Ibnu Sholah, Mahasiswa Prodi S-1 Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, dalam Majalah Artefak Edisi 2021, HIMA FIB UGM, 7 November 2021.

Artikel ini sebelumnya sudah tayang di TIMES Indonesia dengan judul: Kepala Sima, Kuliner dan Status Sosial Masyarakat Jawa Kuno

| Pewarta | : |

| Editor | : Faizal R Arief |