TIMES JAKARTA, JAKARTA – Tantangan legislasi saat ini adalah minimnya partisipasi. Kerja-kerja legislasi pembentuk undang-undang semakin menjauh dari proses yang partisipatif.

Di tahun 2025, setidaknya pembentuk undang-undang telah mengesahkan 3 (tiga) produk undang-undang, meliputi UU 1/2025 tentang Perubahan Ketiga UU BUMN, UU 2/2025 tentang Perubahan Keempat UU Minerba, dan UU 3/2025 tentang Perubahan UU TNI.

Dari tiga produk UU yang telah diundangkan, revisi UU BUMN dan UU TNI masih digantungkan nasib keberlakuannya di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ada dua catatan penting di balik pengujian formil undang-undang. Pertama, ada indikasi kuat bahwa proses pembentukan revisi UU BUMN dan UU TNI melanggar sejumlah kaidah formil pembentukan undang-undang.

Hal itu tampak dengan posisi MK yang mengagendakan Sidang Pleno setelah mendengar argumentasi dan bukti pada persidangan pendahuluan.

Kedua, kans kabul permohonan uji formil cukup besar mengaca pada polemik yang mengitari proses pembentukan kedua UU tersebut. Tidak dipungkiri, kerja legislasi yang tidak elok dan menguatnya penolakan publik menjadi modal utama bagi MK untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Pola Legislasi yang Terulang

Praktik pengujian formil sebagai tindak lanjut dari polemik pembentukan UU bukan hanya terjadi kali ini. Pada 2019, terdapat pengujian formil terhadap revisi UU KPK yang dianggap tertutup dan nirpartisipasi. Pada 2020, terdapat pengujian formil sebagai ekspresi ketidakpuasan sipil terhadap pembentukan UU Cipta Kerja.

Setelah diputus dengan amar dikabulkan, putusan MK memuat judicial order kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan terhadap proses pembentukan UU Cipta Kerja.

Alih-alih melakukan perbaikan, pembentuk undang-undang justru melakukan manuver politik. DPR melakukan revisi kilat (fast track) terhadap UU PPP (pembentukan peraturan perundang-undangan) untuk mengakomodir metode omnibus law, sedangkan Pemerintah mengeluarkan Perppu tentang pemberlakuan ulang UU Cipta Kerja.

Manuver politik yang dilakukan Pemerintah dan DPR menambah eskalasi carut-marut proses legislasi kala itu. Akibatnya, pengujian formil secara serentak bertandang pada dua UU sekaligus, revisi UU PPP dan UU penetapan Perppu Cipta Kerja.

Tampaknya pembentuk undang-undang juga menerapkan pola yang sama dalam pembentukan undang-undang, nirpartisipasi dan sangat tergesa-gesa. Revisi UU BUMN dan UU TNI yang saat ini diujikan konstitusionalitas prosedurnya tampak tidak jauh berbeda dengan proses pembentukan UU KPK dan UU Cipta Kerja.

Hal ini tentu menjadi catatan buruk bagi kerja legislasi di awal pemerintahan Presiden Prabowo. Kerja legislasi belakangan makin jauh dari kerja pasritispatif yang mengedepankan prinsip transparansi, dialog, dan kejelasan rumusan.

Padahal, ekosistem perumusan suatu norma hukum membutuhkan kejelasan prosedur dan keterpenuhan kaidah formil yang ketat. Hal itu disebabkan karena sedari awal ada hak-hak konstitusional (constitutional right) warga negara sejak dalam proses pembentukan undang-undang.

Hans A. Linde (1975) jauh sebelumnya sudah menekankan pentingnya pemenuhan prosedur dalam pembentukan undang-undang. Dalam ekosistem negara hukum yang baik, pemenuhan prosedur yang ketat tidak hanya bertumpu pada penegakan hukum (due process of law), melainkan juga pemenuhan proses terhadap pembentukan undang-undang (due process of law-making).

Hal itu semata-mata untuk memastikan setiap pemberlakuan norma hukum yang mengikat didasarkan pada “konsensus general” yang memadai sehingga pemberlakuannya memiliki legitimasi yang kuat dan mengikat.

Pada posisi itu, kaidah normatif undang-undang dapat diberlakukan setelah memenuhi kaidah formil. Artinya sedari awal, norma undang-undang dapat diberlakukan setelah kaidah formil pembentukannya terpenuhi.

Judit Hahn (2022) menyebutkan, dalam sistem hukum otonom seperti di Indonesia, berlakunya norma undang-undang didasarkan pada legitimasi prosedural (procedural legitimation).

Proses legislasi menjadi validitas formal dari berlakunya suatu undang-undang. Artinya, suatu norma undang-undang valid diberlakukan jika telah memenuhi proses pembentukan hukum yang ada.

Legislasi Partisipatif

Persoalan carut-marut wajah legislasi saat ini harus segera diakhiri. Hal itu dapat dilakukan melalui pembangunan ekosistem legislasi yang partisipatif.

Pertama, menjadikan kerja legislasi sebagai kerja kolektif (collective system) antara Pemerintah, DPR, dan warga negara. Selama ini ruang partisipasi masyarakat bersifat eksklusif. Terbukti dengan pelibatan formal yang kehadirannya terbatas kepada “undangan” sebagai pihak-pihak yang berkepentingan saja.

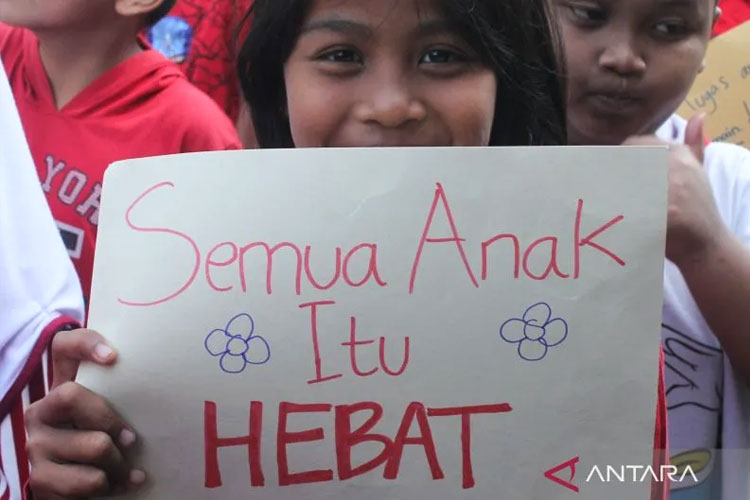

Padahal, partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang merupakan hak setiap warga negara yang dijamin langsung oleh undang-undang. Hal itu jelas diatur secara eksplisit melalui Pasal 96 ayat (1) dan ayat (3) UU 13/2022 dan peraturan derivatif lainnya.

Dengan demikian, paradigma legislasi sebagai kerja kolektif menjadikan proses pembentukan undang-undang sebagai ruang yang terbuka dan bermakna. Setiap warga negara berhak memberikan pendapatnya terhadap suatu rumusan undang-undang.

Kedua, memastikan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses pembentukan yang ada, mulai dari perencanan, pembahasan, hingga persetujuan. Belakangan ini keterlibatan masyarakat masih cenderung parsial.

Artinya, tahap perencanaan suatu RUU cenderung bersifat tertutup sehingga memunculkan pasal-pasal krusial yang mengancam desain konstitusi dan demokrasi.

Padahal MK melalui Putusan 91/PUU-XVIII/2020 tegas menyebutkan bahwa hak partisipasi warga negara harus terpenuhi dalam 3 (tiga) tahapan, terdiri dari tahap pengajuan rancangan, tahap pembahasan, dan tahap persetujuan antara Pemerintah dan DPR.

Pada semua tahap itu, masyarakat berhak untuk didengarkan (right to heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan hak mendapatkan penjelasan (right to be explain).

Jika dua pendekatan itu dilakukan, maka desain legislasi ke depan akan bergerak pada ekosistem yang partisipatif. Masyarakat dapat menjadi pengawas inheren dalam mengontrol setiap agenda legislasi di tengah relasi kuasa yang konspiratif antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Ke depan, bangunan ekosistem legislasi partisipatif dapat mencegah setidak-tidaknya meminimalisir lolosnya produk undang-undang yang dilahirkan untuk mengakomodasi kebutuhan kontroversial yang mengikis spirit penegakan konstitusi dan demokrasi. (*)

***

*) Oleh : A. Fahrur Rozi, Akademisi dan pegiat konstitusi.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

| Pewarta | : Hainor Rahman |

| Editor | : Hainorrahman |